ひと昔前は、学校の友達や会社の同僚、また雀荘等で実際にメンバーが顔を合わせて麻雀をするのが一般的でしたが、ネット麻雀の爆発的普及によりわざわざ一か所に集まらなくとも、スマートフォンやパソコンさえあれば、いつでもどこでも麻雀が打てる便利な時代になりました。当然ですがネット麻雀なので、洗牌から点数計算まで全て全自動です。

ただ、ネット麻雀の普及により点数の計算ができない人が増えてきたように思えます。麻雀は決断力や判断力がつくゲームのほかに、牌効率の考え方や点数計算等で脳のトレーニングにもなるゲームです。点数計算は若干複複雑なので敬遠されがちですが、慣れればそれほど難しくありません。機械や他のプレイヤー任せではなく、是非自身で点数計算できるようになりましょう。

【符と点数計算】もくじ

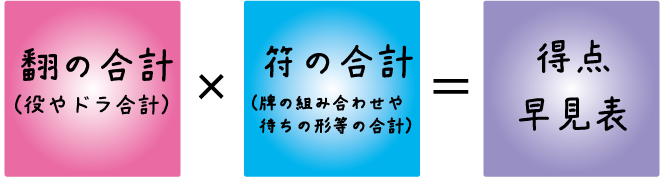

点数は【翻数の合計】と【符の合計】で決まる

麻雀の点数は翻数の合計と符の合計で決まります。翻数は今まで何度か紹介しているように、手役やドラの合計のことです。例えばあがった時、【リーチ・ピンフ・タンヤオ・ドラが2つ】なら、リーチ=1翻・ピンフ=1翻・タンヤオ=1翻・ドラ2つなので、計5翻ということになりますね。

符については、ここで初めて紹介するのですが、あがった時の【牌の組み合わせ】や【待ちの形】等により符が付きます。同じ翻数でもこの符が多い・少ないかで点数は変わってきます。

【翻と符】この二つさえ分かれば、後は公式に当てはめて計算するか、もしくは早見表を見て点数を確認ということになります。

翻とは何ぞや?という人のために

まず、点数計算をするために翻からマスターしていきましょう。【翻数=役+ドラ】となります。役の翻数は、牌の組み合わせで1翻~6翻+役満に分かれています。一気に覚えるのは大変なので出現率の高いものから順番に覚えていくと良いと思います。

1飜の役

| 役名 | 飜数 | 食い下がり | 出現率 |

| 門前清自摸和(めんぜんつも) | 1飜 | メンゼン役 | 高い |

| 役牌(やくはい) | 1飜 | 1飜 | 高い |

| 断么九(タンヤオ) | 1飜 | 1飜 | 高い |

| 平和(ピンフ) | 1飜 | メンゼン役 | 高い |

| 立直(リーチ) | 1飜 | メンゼン役 | 高い |

| 一発(いっぱつ) | 1飜 | メンゼン役 | 高い |

| 一盃口(イーペーコー) | 1飜 | メンゼン役 | 並 |

| 海底摸月(ハイテイモーユエ) | 1飜 | 1飜 | 低い |

| 河底撈魚(ホウテイラオユイ) | 1飜 | 1飜 | 低い |

| 嶺上開花(リンシャンカイホウ) | 1飜 | 1飜 | 低い |

| 槍槓(チャンカン) | 1飜 | 1飜 | 低い |

2飜の役

| 役名 | 飜数 | 食い下がり | 出現率 |

| 七対子(チートイツ) | 2飜 | メンゼン役 | 並 |

| 混全帯么九(ホンチャンタイヤオチュウ) | 2飜 | 1飜 | 低い |

| 混老頭(ホンロウトウ) | 2飜 | 2飜 | 低い |

| 一気通貫(イッキツウカン) | 2飜 | 1飜 | 低い |

| 三色同順(サンショクドウジュン) | 2飜 | 1飜 | 並 |

| 三色同刻(さんしょくドーコー) | 2飜 | 2飜 | 低い |

| 対々和(トイトイホー) | 2飜 | 2飜 | 並 |

| 三暗刻(サンアンコ) | 2飜 | 2飜 | 低い |

| 三槓子(サンカンツ) | 2飜 | 2飜 | 低い |

| 小三元(しょうさんげん) | 2飜 | 2飜 | 低い |

| ダブル立直(ダブルリーチ) | 2飜 | メンゼン役 | 低い |

3飜・4飜・5飜・6飜の役

| 役名 | 飜数 | 食い下がり | 出現率 |

| 混一色(ホンイーソー) | 3飜 | 2翻 | 並 |

| 二盃口(リャンペーコー) | 3飜 | メンゼン役 | 低い |

| 純全帯么九(ジュンチャンタイヤオチュウ) | 3飜 | 2翻 | 低い |

| 混老頭(ホンロウトウ) | 4飜 | 4翻 | 低い |

| 小三元(しょうさんげん) | 4飜 | 4翻 | 低い |

| 流し満貫(ナガシマンガン) | 5飜 | メンゼン役 | 低い |

| 清一色(チンイーソー) | 6飜 | 5翻 | 低い |

以上が、1~6翻までの役一覧となります。出現率についてですが大まかに、

| 高い・10%以上 | 並・5%前後 | 低い・1%未満 |

程度となっています。役の種類は非常に多いですが、出現率が【高い+並】だけだと10個程度です。「手役なんて知らない!!」なんて方は、出現率が1%未満の役は置いといて優先的に出現率の高い約10個程度の役を優先的に覚えると良いと思います。もちろん出現率が低いとは言え他の手役も非常に重要なので、その他の役もゆっくりでいいので覚えていきましょう。

これら以外にも役満という手役のなかで最上の役がありますが、実は5翻以上は点数計算とは関係がないので割愛します。この辺り下記で詳しく解説していきます。役満については、役満で確認してみてください。

役は上位・下位関係を持つ役以外を除いて複合するので、例えば【リーチ(1翻)・ピンフ(1翻)・タンヤオ(1翻)・ドラ×1】なら4翻なります。

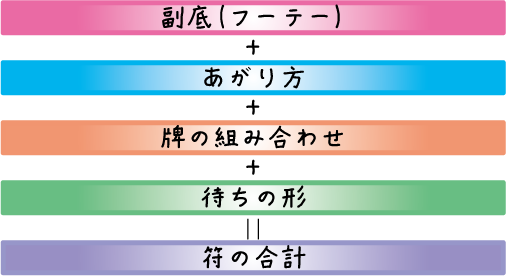

符点の求め方

翻の出し方が理解できてら次は符の求め方を見ていきます。符は【副底(フーテー)】【あがりかた】【牌の組み合わせ】【待ちの形】の4種の要素の合計で決まります。それぞれに点数が割り当てられていてこれらの合計点が符の点数となります。では副底(フーテー)から順を追って見ていきましょう。

副底(フーテー)

あがる(和了)と必ず付く基本点で副底(フーテー)は20符という決まりがあります。なのであがった時の最低の符点は20符となりすね。

あがり方

あがり方で付く符点です。具体的にいうと【メンゼンロンあがり】【ツモあがり】この2種類に分かれます。

メンゼンでのロンあがりは必ず10符・そしてツモあがりの場合は必ず2符付きます。

メンゼンロンあがりはその名の通りメンゼンである必要があるため、副露(ポン・チー・カン)をすると、メンゼンが崩れてしまうので、あがりによる符点は0点となります。(暗槓は除く)

逆にツモあがりの場合はメゼンである必要が無いため副露していても必ず2符つくことになります。ただし【ピンフ+ツモ】は例外として20符とします。副底(フーテー)の20符+ツモ2符=22符とはならないので注意。

牌の組み合わせ

ここが一番符点に影響する部分です。符点が加算されるのは【役牌の雀頭】【刻子(コーツ)】【槓子(カンツ)】の3種となり、2点~32点に割り振られます。逆に言うと、順子や役牌以外の雀頭には符点は付きません。では具体的に見ていきましょう。

| メンツの種類 | 牌の組み合わせ | 符点 |

|---|---|---|

| 役牌の雀頭 | 2符 | |

| チューチャンパイの明刻 | 2点 | |

| チューチャンパイの暗刻 | 4点 | |

| ヤオチューハイの明刻 | 4符 | |

| ヤオチューハイの暗刻 | 8符 | |

| チューチャンパイの明槓 | 8符 | |

| チューチャンパイの暗槓 | 16符 | |

| ヤオチューハイの明槓 | 16符 | |

| ヤオチューハイの暗槓 | 32符 |

※シャンポン待ちのロンあがりの場合は明刻・ツモあがりの場合は暗刻として計算します。

待ちの形

聴牌時の待ちの形でも符点が付きます。符点が付く待ちは【タンキ待ち】【カンチャン待ち】【ペンチャン待ち】の3種類となり、どの待ちも符点は2符となります。逆に【リャンメン待ち】や【シャンポン待ち】には符点は付きません

| 待ちの形 | 符点 |

|---|---|

|

2符 |

|

2符 |

|

2符 |

加符点3つの例外

加符点には3つの例外があるので覚えておきましょう。ここにで紹介するものは計算の必要が全くなく覚えるのみです。

| 手役 | 符点 |

|---|---|

| ピンフ+ツモ | 20符 |

| チートイツ | 25符 |

| ピンフ+ロン | 30符 |

先程も少し触れましたが、ピンフの場合は例外としてツモ点の2符は付きません。またチートイツの場合はツモでもロンでも25符固定で切り上げもしない決まりです。

以上が符の求め方となります。いくつか練習問題を用意したので次は実際に飜と符を計算してみましょう。

【練習問題】実際に飜と符を計算してみよう

問題をクリック・タップすると答えと回答が表示されます。

| 役 | 飜数 | |

|---|---|---|

| 【役牌-1翻】 | 1飜 | |

| 項目 | 加符点対象 | 符点 |

| 副底 | あがると必ず20符付く | 20符 |

| あがり方 | 鳴いているので0符 | 0符 |

| 牌の組み合わせ | 8符 | |

| 待ちの形 | シャンポン待ち | 0符 |

|

1翻 28符 1の位繰り上げで30符

|

||

| 備考 | ||

| 役 | 飜数 | |

|---|---|---|

| 【ピンフ-1翻】【一盃口-1翻】 | 2飜 | |

| 項目 | 加符点対象 | 符点 |

| 副底 | あがると必ず20符付く | 20符 |

| あがり方 | メンゼンロンは必ず10符 | 10符 |

| 牌の組み合わせ | 【順子】と【役牌以外の雀頭】は0符 | 0符 |

| 待ちの形 | リャンメン待ちは0符 | 0符 |

|

2翻 30符

|

||

| 備考 | ||

| 【ピンフ+ロン】は必ず30符・【ピンフ+ツモ】は必ず20符となります。 | ||

| 役 | 飜数 | |

|---|---|---|

| 【七対子-2翻】 | 2飜 | |

| 項目 | 加符点対象 | 符点 |

| 副底 | — | – |

| あがり方 | — | – |

| 牌の組み合わせ | — | – |

| 待ちの形 | — | – |

|

2翻25符

|

||

| 備考 | ||

| 七対子の符点は例外となり、ロンあがり・ツモあがり共に必ず25符という決まりがあります。また、通常は1の位は切り上げるのですが、七対子のみ切り上げは行わず25符のままとなります。 | ||

| 役 | 飜数 | |

|---|---|---|

| 【役牌 |

2飜 | |

| 項目 | 加符点対象 | 符点 |

| 副底 | あがると必ず20符 | 20符 |

| あがり方 | 鳴いているので0符 | 0符 |

| 牌の組み合わせ | 40符 | |

| 待ちの形 | 単騎待ち2符 | 2符 |

|

2翻62符 1の位繰り上げで70符

|

||

| 備考 | ||

| 待ちの形、【単騎待ち・カンチャン待ち・ペンチャン待ち】には2符。忘れないように注意しましょう。 | ||

[gads]

翻と符が出せるようになったら早見表で確認

翻と符が出せるようになったら、早見表に当てはめて確認してみましょう。縦の列が符・横の列が翻となります。例えば子が和了した場合、70符2翻のロンあがりは4500点・ツモあがりは子が1200/親が2300点の支払いとなり

親が和了した場合の70符2翻は子の1.5倍のロンあがり6800点・ツモあがりは2300オールの支払いとなります。

【早見表】子の得点

| 符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20符 | ロン | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||

| ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||

| 25符 | ロン | 無し | 1600 | 3200 | 6400 | ||||

| ツモ | 無し | 無し | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||

| 30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | ||||

| ツモ | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |

| 40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 8000 子2000 親4000 |

||||

| ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||

| 50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |||||

| ツモ | 400 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||

| 60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | |||||

| ツモ | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |||

| 70符 | ロン | 2300 | 4500 | 満貫 8000 子2000 親4000 |

|||||

| ツモ | 600 | 1200 | 1200 | 2300 | |||||

| 80符 | ロン | 2600 | 5200 | ||||||

| ツモ | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||||

| 90符 | ロン | 2900 | 5800 | ||||||

| ツモ | 800 | 1500 | 1500 | 2900 | |||||

| 100符 | ロン | 3200 | 6400 | ||||||

| ツモ | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||||

| 110符 | ロン | 無し | 7100 | ||||||

| ツモ | 1800 | 3600 | |||||||

| 5翻 満貫 |

6~7翻 跳満 |

8~10翻 倍満 |

11~12翻 三倍満 |

13翻以上 役満 |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | |||||

| 2000 | 4000 | 3000 | 6000 | 4000 | 8000 | 6000 | 12000 | 8000 | 16000 |

【早見表】親の得点

| 符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |

|---|---|---|---|---|---|

| 20符 | ロン | 無し | 無し | 無し | 無し |

| ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | ||

| 25符 | ロン | 無し | 2400 | 4800 | 9600 |

| ツモ | 無し | 1600オール | 3200オール | ||

| 30符 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |

| ツモ | 500オール | 1000オール | 2000オール | 3900オール | |

| 40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 12000 4000オール |

| ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | ||

| 50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | |

| ツモ | 800オール | 1600オール | 3200オール | ||

| 60符 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | |

| ツモ | 1000オール | 2000オール | 3900オール | ||

| 70符 | ロン | 3400 | 6800 | 満貫 12000 4000オール |

|

| ツモ | 1200オール | 2300オール | |||

| 80符 | ロン | 3900 | 7700 | ||

| ツモ | 1300オール | 2600オール | |||

| 90符 | ロン | 4400 | 8700 | ||

| ツモ | 1500オール | 2900オール | |||

| 100符 | ロン | 4800 | 9600 | ||

| ツモ | 1600オール | 3200オール | |||

| 110符 | ロン | 無し | 10600 | ||

| ツモ | 3600オール |

| 5翻 満貫 |

6~7翻 跳満 |

8~10翻 倍満 |

11~12翻 三倍満 |

13翻以上 役満 |

|---|---|---|---|---|

| 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |

| 4000オール | 6000オール | 8000オール | 12000オール | 16000オール |

麻雀点数早見表PDFをダウウンロード

点数表を使用しないで点数を計算する方法

麻雀の点数は符と翻さえ分かれば早見表が無くても実は計算ができます。基本的には早見表を覚えている方が素早く点数を宣言できますが、70符や90符、110符(見る機会はほぼありません・・・・)等の出現率の低い点数が不意に出たり、早見表をど忘れしても点数計算の公式さえ覚えていれば、確実に点数の確認がとれます。覚えていて損はないので頭に入れておくことをお勧めします。

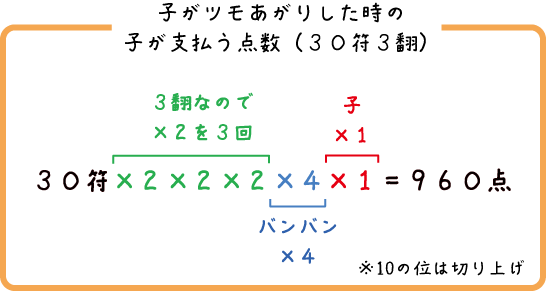

子があがった時の計算式

今から解説する計算式は子が上がった時の子の支払う点数を求める公式です。子の支払う点数がわかれば、その点数の倍が親の支払う点数となりますね。

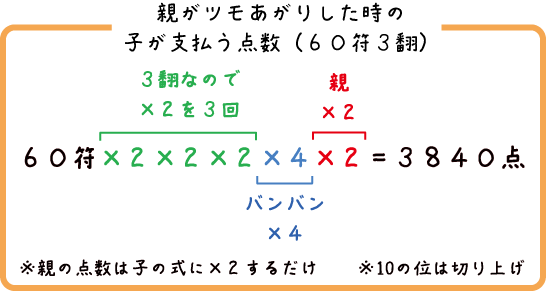

計算式は、先ほど上記で紹介した符の合計をベースに翻の数だけ×2をしさらに【バンバン】といって×4をする決まりがあります。

では実際に計算してみます。例えば子の40符3翻のあがりは早見表を確認するとロンであがると5200点、ツモであがると子1300点/親2600点の支払いになっています。

公式に数字を当てはめると40(符)×2×2×2(3翻)×4(バンバン)=1280点となります。麻雀の点数に10点の位はないので10の位を繰り上げて1300点となります。これが子がツモあがりした時の子が支払う点数ですね。親が支払う点数は子の支払う点数の倍になるので1280点×2=2560点となりますが、先ほどと同様に10の位は繰り上げて2600点となります。

親があがった時の計算式

次は親があがった時の計算式です。子があがった時の計算式さえ覚えてしまえば、親の計算式は非常に簡単です。結論を先に言っておくと【子があがった時の計算式】×2これが親がツモあがりした時に子が支払う点数となります。(ロンの時は全員分なので×3)

子の計算式のおさらいですが、例えば子の60符3翻の点数は公式にあてはめて60符×2×2×2(3翻)×4(バンバン)=1920点となりこれが子の支払う点数となります。(正確には10の位を繰り上げて2000点)では、ここに親があがった時の×2をしてみると3840点となります。10の位を繰り上げて3900点。早見表を確認してみましょう。親が60符3翻をあがった時は3900点オールになっているはずです。

まとめ

以上が麻雀の点数の求め方となります。文章にすると長いですがやっていることは単純です。初めのうちは慣れないと思いますが、最初は電卓片手に早見表を見ながら点数を確認してみると良いと思います。

ただ、やはり麻雀に慣れている人は早見表を覚えていて、麻雀初心者の方は点数の算出の速さに驚くことも有るかと思います。これはただただ、早見表を丸暗記している訳ではなくいくつかのポイントとコツがあり、それさえつかめば比較的簡単に早見表を覚えることができます。次のページでは、早見表を覚えるコツとポイントをまとめていきたいと思います。