麻雀には少し複雑なルールがいくつかあり、打ちなれていない仲間と打つ時や、初めていく雀荘で打つ時などは最初にある程度ルールを確認する必要があります。その中の一つに「喰いタン」と「後付け」があります。ここでは「喰いタン」と「後付け」のルールについて詳しく見ていきたいと思います。

オンライン麻雀ゲームのMaru-Janは、牌の質感や並び方、音などにこだわった本格派オンライン麻雀ゲームです。ただ単にゲームを楽しむだけでなく、対局の振り返りや研究ができるWeb牌譜機能も備え、鳴き指定機能やセット卓で友達と一緒に対局することもできます。一人用の麻雀パズルゲームや様々なイベントも随時開催されているので、是非チェックしてみてください。

ややこしい「喰いタン」と「後付け」と「完全先付け」-もくじ

「ありあり」と「なしなし」とは

いきなりですが、麻雀には広く普及している「ありあり」と「なしなし」の二つのルールが存在します。この最初のあり(なし)は喰いタンのあり・なしを、そして2つめのあり(なし)はあがれる役を後で確定させることのあり・なしを表しています。

つまり「ありあり」ルール=「(喰いタン)あり(後付け)あり」の事を、「なしなし」ルール=「(喰いタン)なし(後付け)なし」の事を表しています。

もう少し細かく分けると

喰いタンあり・後付けあり=ありありルール

喰いタンなし・後付けなし=なしなしルール

喰いタンあり・後付けなし=ありなしルール

喰いタンなし・後付けあり=なしありルール

の4つに分かれますが、後半の二つ「ありなし」「なしあり」を採用しているグループはかなり少なく、一般的に最も多いのがありありルールそしてその次に多いのがなしなしルールとなります。

喰いタンとは

少し話が前後しましたが喰いタンについて紹介していきます。

通常、麻雀は壁牌(ピーパイ/ヤマ)から1枚牌をツモって不要な牌を河に捨てます。これを繰り返すことにより手役を作っていくのですが、自身の手牌に![]() (リャンメンターツ)

(リャンメンターツ)![]() (カンターツ)

(カンターツ)![]() (ペンターツ)等の搭子があれば、そして

(ペンターツ)等の搭子があれば、そして![]() や

や![]() の対子がある場合は他家が河に捨てた牌を自分の手牌に組み込んで順子や刻子を作ることができます。

の対子がある場合は他家が河に捨てた牌を自分の手牌に組み込んで順子や刻子を作ることができます。

この他家の捨て牌で面子を作ることを副露(フーロ)と言います。簡単にいうとポン・チー・カンのことです。そしてこの副露のことを「鳴く・喰う・晒す」などと言ったりします。

次に喰いタンのタンはタンヤオのタンのことを指します。タンヤオは4面子1雀頭にヤオチューハイ(老頭牌+字牌)を一切使用しないことで成立する1飜の役のことを言います。つまり喰いタンとはポンやチーをして作ったタンヤオのことを言います。

喰いタンあり・なし問題

では何故喰いタンに、あり・なしと二つのルールが存在するのでしょうか?結論を先に言ってしまうと、早くあがることよりも手役作りを楽しみたい人が多かったからです。

先程も紹介しましたが1飜であるタンヤオの成立条件は4面子1雀頭にヤオチューハイ(19字牌)を使用しないこと。条件はこれだけです。つまりメンゼン役ではない為、副露してもタンヤオは成立します。これが一般的に広く採用されている麻雀のタンヤオルールになります。

ここで問題視されるのが、その手役成立の速さです。タンヤオは麻雀牌の中で最も牌数の多いチュンチャンパイを使用します。さらに言うと、ヤオチューハイさえ使用していなければ、チー(順子)やポン(刻子)でも成立するので他の役と比べ手役の完成が極端に早くなるケースがあります。

早い手で上がるのも戦略の一つなのですが、早く上がることよりも手役作りを楽しむ人にとっては早上がりできる喰いタンは、「不要なルール」以外のなにものでもないという訳です。

特に一昔前までは、少し手を遅らせても三色同順(サンシキ)や一気通貫(イッキツウカン)など見た目が奇麗な役を狙っていく傾向があったため、どちらかというと若い世代よりも、比較的年配の方のほうが喰いタンを嫌う傾向があると思います。

喰いタンのマナー

喰いタンは「あり」が一般的な麻雀のルールです。ですが、喰いタンがOKだからといって、なんでかんでもチュンチャンパイを副露するのはマナー違反になるので注意しましょう。

例えば、完全にトップ争いから離脱してしまっている場合、喰いタンのみで上がろうとするのは他家同士のトップ争いに水を差すためマナー違反とされます。

その他にも自身が親の時は連荘の為の喰いタンはマナー違反とされない場合が多いですが、自分が子の時に喰いタンのみで親を流そうとする行為もマナー違反とされます。

もちろんマナーの部分になるので、罰符や供託といったペナルティーはありません。しかし不特定多数で卓を囲む麻雀です。中には喰いタンを良しとしない人と喰いタンありの卓を囲むこともあるでしょう。最低限のマナーは守ってみんなが楽しく麻雀を打てるように心がけましょう。

後付けとは

結論を最初に言ってしまうと、後付けとは「役を後で確定させること」を言います。麻雀を始めたばかりの方にはよくわからないような表現かもしれませんね。

日本の一般的な麻雀のルールは1飜縛りとなっています。これは和了する(あがる)ためには最低1飜以上の役が必ず必要とするものです。そして、この役を確定させるタイミングで様々なルールが派生しているのです。

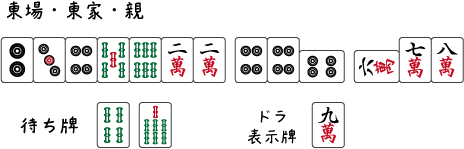

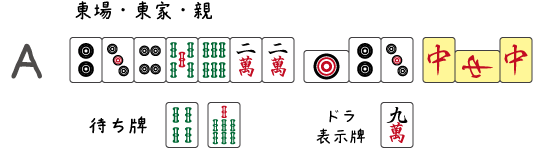

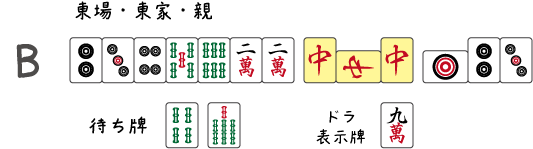

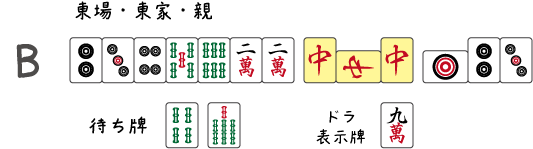

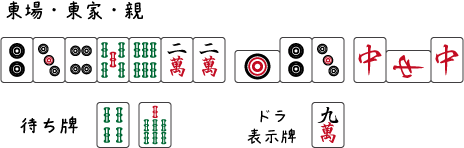

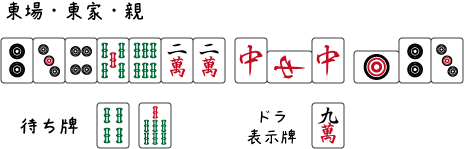

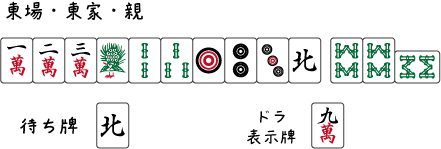

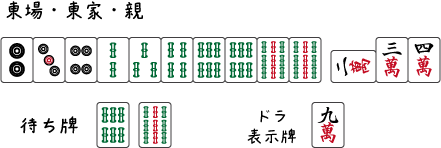

上の牌姿ではどちらの手にも![]() の刻子があり役牌の1飜が確定しているので、どちらの手牌でもあがれるとするのが一般的なルール―です。これを後付けありと言います。

の刻子があり役牌の1飜が確定しているので、どちらの手牌でもあがれるとするのが一般的なルール―です。これを後付けありと言います。

ですが後付けなしのルールを採用している場合、一番最初に![]() を鳴いているAの和了は認められますが、最初に

を鳴いているAの和了は認められますが、最初に![]() をチーしてしまってるBでは

をチーしてしまってるBでは![]() の役を後で確定させてしまっている為、和了は認められないことになります。※正確には中付けと言います。

の役を後で確定させてしまっている為、和了は認められないことになります。※正確には中付けと言います。

後付けのあり・なし問題

基本的には喰いタンの時と同じです。本来後付けなし(先付け)なんてルールは存在しませんでした。ですがそうすると、喰いタンの時と同様に手役作りが格段に速くなります。

また、麻雀初心者は役牌を鳴くととりあえず1翻が確定し和了することができるようになる為、すぐに副露し場が荒れてしまうといった考えから派生したルールが後付けなしのルールです。

地域的な分け方をすると関東では「ありあり」を採用している場合が多く、もともとの手役の完成スピードが速い三人麻雀が人気な関西では「なしなし」ルールが根強く残っている場合が多くなっています。

ただ、この「後付けなし」のルール自体にも問題があります。これは後述で詳しく紹介していきますが、大まかな概念は決まっているのですが、細かな取り決めが多くその取り決め自体も雀荘やグループによって採用されたり採用されていなかったり・・・麻雀初心者には少し敷居の高いルールとなっています。

ですので、麻雀を始めたばかりの方は標準ルールである「ありあり」、つまり喰いタンあり、後付けありのルールで麻雀を楽しむことをお勧めします。もし後付けなしのルールで麻雀を遊ぶ場合はしっかりと取り決めを確認する必要があります。

では「後付けなし」ルールは具体的にどのようなものがあるか見ていきたいと思います。

「中付け」とは

後付なしの具体例の前に少しだけ「中付け」についても紹介しておきます。中付けとはその名の通り2回目や3回目の副露で役を確定させる行為を言います。

先ほども少し紹介しましたが、この牌姿は第一副露で役を確定させていないので後付けになるのですが、正確には中付けということになります。一般的ではありませんが、後付けは無しだけど中付けなら良しとするグループも少なからず存在しています。

このように中付けを細かく定義しているグループは和了牌で役を確定する行為のみを後付けとしますが、広義には後付けなしとする場合は、自動的に中付けもなしとする場合がほとんどです。

後付けのいろいろ具体例

では、具体的に後付け無しの場合に「和了できる」「和了できない」牌姿を見ていきたいと思います。繰り返しになりますが、後付け無しはローカルルールでその取り決めに統一された基準はありません。後付け無しで遊ぶ場合は必ず細かなルール確認が必要です。大きなポイントとなるのは以下の通りです。

もしくは役にからむ面子になっていて、なおかつ役が確定しているか。

②片上がりになっていないか。

③最低1つ以上はあがれる役が確定しているか。

役牌を一番最初に鳴くと和了できる

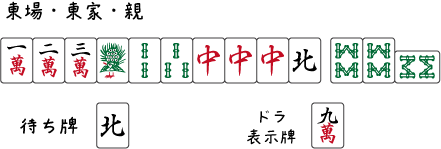

上記の牌姿は、役牌(1飜)の![]() を最初に確定しているので和了することができます。

を最初に確定しているので和了することができます。

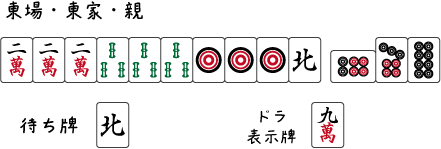

役牌を第一副露以外で鳴くと和了できない

このように、第2副露で役牌を鳴くと後付け(中付け)となるので、和了することはできません。・・・が稀なケースになりますが中付けを許可している場合は和了することができます。

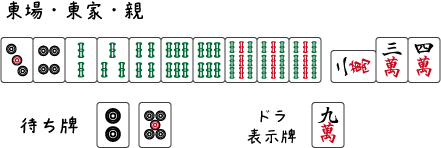

また、以下の牌姿ように第一副露が役に絡み、なおかつあがれる役が確定している場合も和了することができます。牌姿では三色が確定していることになります。

副露していない面子で役が確定していると和了できる

上記の牌姿では、第一副露で役と全く関係のない![]() を副露(ポン)していますが、副露していない面子で三色が確定しているので和了することができます。

を副露(ポン)していますが、副露していない面子で三色が確定しているので和了することができます。

上記の牌姿では、副露していない3面子で三暗刻が確定しています。副露していない面子で役が確定しているので和了することができます。

上記の牌姿でも同じです。第一副露で役と関係ない![]() を副露していますが、役牌の暗刻

を副露していますが、役牌の暗刻![]() があるので和了することができます。役牌が明刻になってしまうと後付けで和了することはできません。

があるので和了することができます。役牌が明刻になってしまうと後付けで和了することはできません。

上記のような牌姿で仮に![]() が打牌されても、自身でツモっても役が確定していない後付けとなるため、和了することはできません。

が打牌されても、自身でツモっても役が確定していない後付けとなるため、和了することはできません。

第一副露が役に絡み、なおかつあがれる役が確定している場合、和了できる

上記の牌姿では、第一副露で三色に絡む牌を鳴いています。なおかつ三色が確定しているので和了することが可能です。

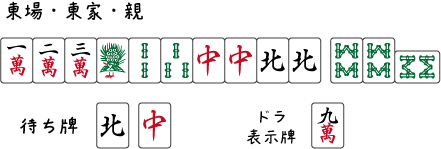

先程と似ている牌姿ですが、待ち牌は![]() となっています。

となっています。![]() が出れば三色ですが、

が出れば三色ですが、![]() がでれば役無しです。このようにテンパイした時に役が確定していない待ちでは、例え

がでれば役無しです。このようにテンパイした時に役が確定していない待ちでは、例え![]() が出ても和了することはできません。

が出ても和了することはできません。

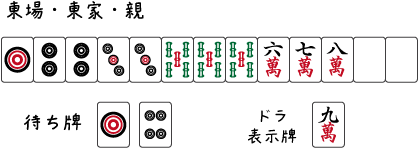

片あがりになっていると、和了できない

完全先付ルールにおいて、片あがりになっていると和了することはできません。片あがりとは多面張でテンパイしている時、一方の牌では役が成立し、もう一方の牌では役が成立しない牌姿の事を言います。具体的には下記のような牌姿です。

![]() がでれば一盃口ですが、

がでれば一盃口ですが、![]() がでれば、役無しで和了することはできません。このような牌姿でのあがりを片あがりと言い、たとえ一盃口が確定する

がでれば、役無しで和了することはできません。このような牌姿でのあがりを片あがりと言い、たとえ一盃口が確定する![]() が出ても和了することはできません。他にもわかりやすい例を少しだけ上げておきます。

が出ても和了することはできません。他にもわかりやすい例を少しだけ上げておきます。

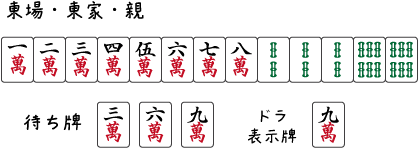

タンヤオの片あがり

上の牌姿では、![]() であがればタンヤオ、

であがればタンヤオ、![]() は役が無いので片あがりとなるため、どちらの牌でも和了することはできません。

は役が無いので片あがりとなるため、どちらの牌でも和了することはできません。

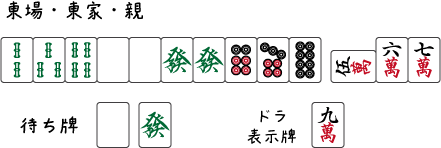

イッツウの片あがり

上記の牌姿はの待ちは![]() の良型テンパイですが、役が確定しているのは、

の良型テンパイですが、役が確定しているのは、![]() の一気通貫だけで、

の一気通貫だけで、![]() には役が無く、片あがり状態になっています。この場合例え

には役が無く、片あがり状態になっています。この場合例え![]() がでても和了することはできません。

がでても和了することはできません。

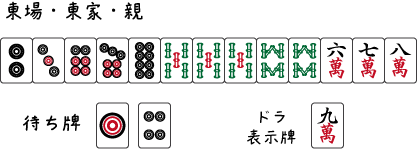

役が確定していても、あがれる役が確定していないと和了できない

すこし混乱する言い回しですね。具体的には上記のような手配。牌姿は役牌のシャンポン待ち。どちらの牌が出ても1翻の役が確定していますが、完全先付のルールにおいて、役が確定しているかどうかが問題ではなく、あがれる役が確定しているかどうかが問題になってきます。

例の牌姿は役はありますが、![]() か

か![]() 、どちらで和了できるか確定していないため、和了することはできません。このような例は他にいくらでもあります。

、どちらで和了できるか確定していないため、和了することはできません。このような例は他にいくらでもあります。

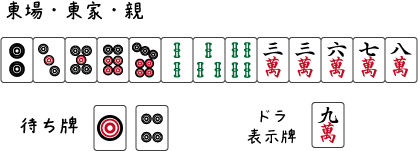

ピンフorタンヤオ

上記の牌姿では、![]() 待ちで

待ちで![]() で和了すればピンフのみが、

で和了すればピンフのみが、![]() で和了すればタンヤオのみが付くことになります。つまりあがれる役が確定していない為、和了することはできません。

で和了すればタンヤオのみが付くことになります。つまりあがれる役が確定していない為、和了することはできません。

同じ、![]() 待ちではありますが、上記のような牌姿ではどちらの牌で和了してもピンフが確定しているので、和了することができます。

待ちではありますが、上記のような牌姿ではどちらの牌で和了してもピンフが確定しているので、和了することができます。

ピンフorタンヤオ2

上記の牌姿の待ち牌は、![]()

![]() です。完全先付けルールにおいて、この手牌であがることはできるでしょうか?

です。完全先付けルールにおいて、この手牌であがることはできるでしょうか?

![]() で和了すると、ピンフ+タンヤオ。

で和了すると、ピンフ+タンヤオ。

![]() で和了すると、タンヤオ。

で和了すると、タンヤオ。

![]() で和了すると、ピンフとなります。

で和了すると、ピンフとなります。

この牌姿の場合、3つの和了牌に共通する役が無いため、和了することはできません。

ゲリラ練習問題

以下の牌姿も完全先付ルールにおいて、どの牌が出ても和了することはできません。・・・がもちろん「ありあり」ルールなら和了することが可能な手牌です。では、以下の牌姿、親のであがりの役と点数はそれぞれどうなでしょうか?解答は牌姿をタップ・クリックすれ表示されます。

| 翻数 | 1翻-ピンフ 1翻-一盃口 | 2翻 |

|---|---|---|

| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 |

| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない |

10符 |

| 牌の組み合わせ | 無し | 0符 |

| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 |

| 答え.2翻30符 2900点 | ||

| 翻数 | 1翻-タンヤオ | 1翻 |

|---|---|---|

| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 |

| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない |

10符 |

| 牌の組み合わせ | 10符 | |

| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 |

| 答え.1翻40符 2000点 | ||

| 翻数 | 1翻-タンヤオ 2翻-三暗刻 | 3翻 |

|---|---|---|

| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 |

| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない |

10符 |

| 牌の組み合わせ | 12符 | |

| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 |

| 答え.3翻50符 9600点 | ||

| 翻数 | 2翻-三暗刻 | 3翻 |

|---|---|---|

| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 |

| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない |

10符 |

| 牌の組み合わせ | 12符 | |

| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 |

| 答え.2翻50符 4800点 | ||

役をまとめると・・・

![]() の出上がりで【ピンフ+一盃口】

の出上がりで【ピンフ+一盃口】

![]() の出上がりで【タンヤオ】

の出上がりで【タンヤオ】

![]() の出上がりで【タンヤオ+三暗刻】

の出上がりで【タンヤオ+三暗刻】

![]() の出上がりで【三暗刻】

の出上がりで【三暗刻】

となり、共通した確定役が1つも無いことがわかると思います。ですので、完全先付けルールを採用している場合和了することはできません。

三暗刻or四暗刻

上記の牌姿の待ち牌は、![]() と

と![]() となります。

となります。![]() が出れば三暗刻。

が出れば三暗刻。![]() がでれば、四暗刻単騎待ちでダブル役満の手です。

がでれば、四暗刻単騎待ちでダブル役満の手です。

今までの話の流れでは、共通の確定役が無いため和了することができないとなりそうですが、四暗刻は三暗刻の上位役となるため、四暗刻には三暗刻が含まれると考えるのが一般的です。つまり三暗刻が共通の確定役となるため、和了することができます。

三暗刻?or四暗刻2

先程と同じように四暗刻テンパイの牌姿です。この牌姿では和了することができるでしょうか?答えは・・・・和了することができません。役をよく考えればすぐにわかると思いますが、この手牌で三暗刻であがることはできません。

和了牌は、先程と同様に![]() と

と![]() です。

です。![]() が出れば文句なしの四暗刻ですが、問題は

が出れば文句なしの四暗刻ですが、問題は![]() のあがりです。

のあがりです。

面子構成をよく見ると全ての面子と雀頭に老頭牌(1・9牌)が使用されています。これは、ジュンチャン(3飜)の手役です。また、一盃口(1飜)も見えると思います。つまり、40符4飜以上で満貫以上が確定していることになります。

三暗刻に見れないこともないのですが、三暗刻だと2飜50符止まりの手となります。当然高得点法で【ジュンチャン+一盃口】が採用されます。そのため、共通役が無いとみなされ和了することはできません。

偶然役のみでは和了することはできない

麻雀には数多くの役があります。その中には役が無い状態であっても、とりあえずテンパイしていれば和了できる偶然役というものがあります。先付けルールにおいてこういった偶然役のみの手役も和了できないとするのが一般的です。

具体的には、嶺上開花(リンシャンカイホウ)・海底ツモ・海底ロン・チャンカンの4種類となります。

嶺上開花のみでは和了することはできない

カン(暗槓・小明槓・大明槓)を宣言すると通常3枚で1面子とするところが、4枚で1面子として場に晒すことになります。そのため、手役に必要な牌数が1枚不足した状態になります。

これを補うために王牌の嶺上牌から牌を1枚補充することになります。この補充した嶺上牌が和了牌であれば付く役。それが1飜の嶺上開花となります。ありありルールでは当然和了できますが、完先ルールでは嶺上開花のみでは和了することはできません。

海底ツモのみでは和了することはできない

壁牌にある最後のツモ牌が和了牌であれば付く1飜の役となります。和了前に役が確定していないので後付けとなり海底ツモのみでは和了することはできません。

海底ロンのみでは和了することはできない

壁牌にある最後のツモ牌を引いたプレイヤーが打牌した牌が和了牌であれば付く1飜の役となります。前述の通り、他に確定した役がなければ後付けとなるため、海底ロンのみでは和了することはできません。

槍槓(チャンカン)のみでは和了することはできない

槍槓は、暗槓・小明槓・大明槓の中でも小明槓によって晒された牌が和了牌であれば付く1飜の役となります。小明槓は別名、加槓(カカン)といい、ポンによって晒された明刻があった場合、4枚目の同牌を引き当てれば、明刻に1枚加えて槓子とするものです。

明刻が槓子になるため、ドラ表示牌が1枚増え符点も増えるので手役の火力が増しますが、他のカンとは違い加槓は特殊で追加して場に晒された4枚目の牌は河に捨てた牌と同じものとします。つまり加槓の宣言で晒された牌についてロンを宣言することができるのです。この槍槓も偶然役となるため、槍槓のみでは和了することはできません。

これら4つの偶然役については、下記の関連記事にて詳しく解説しています。

完全先付けで役無しメンゼンツモのあがりにつて

完全先付けルールはその名の通り原則【和了する前に役を確定させる】必要があります。であれば、役無しのメンゼンツモは和了できるのでしょうか?

完全先付けの言葉だけを見ると、先に役を付けれていないので和了できないと解釈できますが、メンゼンツモは偶然役では無いので他の役が一切ない状態のメンゼンツモのみで和了することができるとする場合が多くなっています。

そもそも麻雀の基本動作となるツモと打牌。この基本動作のツモで和了牌を引いてあがれないのはおかし!!という考えが多いようです。

ただし、グループによっては、役無しのツモのみは役が確定していないので和了できないとしているグループももちろんあります。結局はローカルルールなのでその場のルール決めが最優先されます。

初心者向け完全先付けチョンボ回避方法とまとめ

リアル麻雀をしていると、なしなしルールを採用している卓やグループで打つこともあるかもしれませんが、なしなしや完全先付けのルールの解釈はそれぞれ違うので、4人が4人共、共通ルール認識の元で麻雀を打つのは正直難しいでしょう。

意図しないトラブルを避けるためには、馴染みの仲間や、慣れ親しんだ雀荘以外では「なしなし」や「完全先付け」を打たないのが望ましいです。特に、麻雀を始めたばかりの方が「なしなし」で打つと麻雀本来のゲーム性のおもしろさに気づく前にルールの複雑さに挫折してしまうかもしれません。

ですが、不特定多数の人とゲームを楽しむ事ができるのも麻雀の醍醐味の一つ。麻雀初心者が意図に反して「なしなし」や「完全先付け」で打つ状況がある場合は、以下の2点に気を付けて打つようすることで、完全先付けによるチョンボを回避することができます。

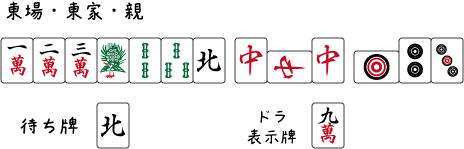

副露するなから必ず第一副露で役牌を鳴く!

麻雀初心者が「なしなし」で副露するのは危険です。(そもそも「なしなし」は初心者の副露や鳴き麻雀好きの副露を禁止するために生まれたようなルールです。)ですので、どうしても副露をしたいのであれば、必ず第一副露に役牌を持ってくるようにしましょう。

具体的には、三元牌である![]() と場風や自風になっている、

と場風や自風になっている、![]() となります。

となります。

これらの役牌が手に無い場合はメンゼンで(副露せずに)手を進めていきましょう。

確定役が見つからなかったら迷わずリーチ!

先付けルールは、基本的に和了する前に確定した役が無いと和了することができません。先付けの難しいところは、和了牌で役が確定する際、解釈の違いで和了できたり、できなかったりするところです。グループによっては、(役が無い状態での)メンゼンツモをチョンボとして扱うグループもあるくらいです。

また、多面待ちになっている場合、全ての待ち牌に共通役が無いと和了できなといのも初心者泣かせの一つの原因となっています。これを回避するのがリーチです。リーチを宣言すると、それだけでリーチという共通役が確定するので和了することができるようになります。

「テンパイが他家にバレる。」というデメリットもありますが、初心者が打牌にもたついていると、テンパイは容易に予想できます。どうせ予想されているなら、リーチをかけてチョンボを回避しつつ、一発や裏ドラを狙うのも一つの戦略となるでしょう。